Qu’est-ce que l’acoustique ?

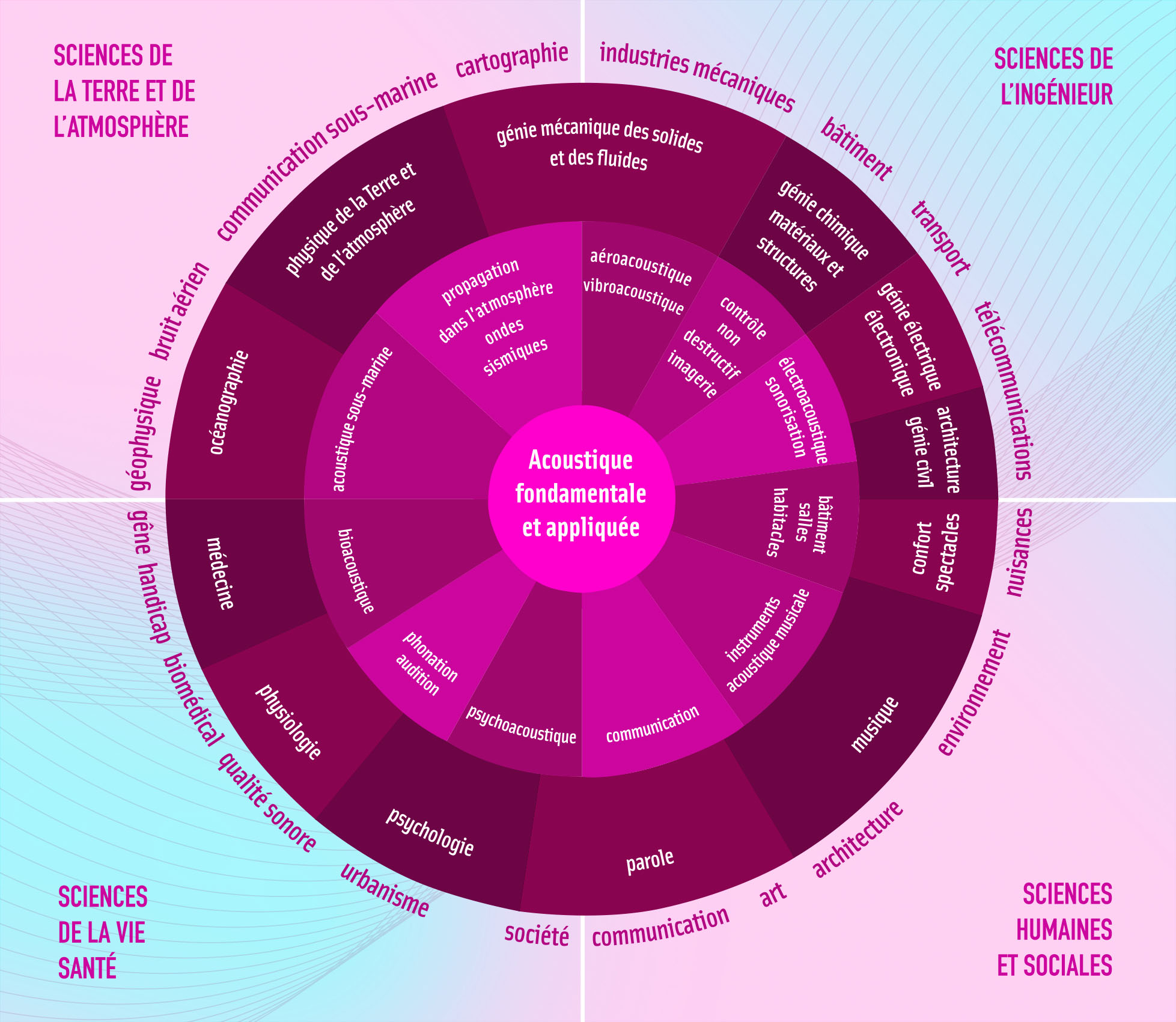

L’acoustique est aujourd’hui la science des sons dans tous les milieux (gaz, liquides, solides) et à toute fréquence, ce qui inclut les infrasons et les ultrasons mais aussi les vibrations.

L’acoustique est une science, mais c’est aussi une pratique. L’insonorisation d’un bâtiment, la construction d’une salle de concert, la prise de son, la sonorisation d’un concert, l’audioprothèse ou l’échographie médicale, l’écoute des bruits sous-marins sont des pratiques, utilisant de près ou de loin les connaissances scientifiques.

Nous vous proposons ici un petit aperçu des domaines couverts par l’acoustique et des formations adaptées. Si vous êtes en cours de formation ou que vous avez fini votre parcours, vous pouvez consulter les offres d’emplois, de stages et de doctorats relayées par nos membres.

Secteurs d'activité

Bâtiment et environnementL’acoustique du bâtiment, y compris l’acoustique des salles, traite de tous les phénomènes sonores présents dans un local fermé ou semi-fermé. Son but est très souvent de parvenir in fine à ce que l’ambiance sonore d’une salle ou d’un bâtiment soit adaptée à l’activité de ce lieu. On recherchera par exemple à obtenir une très bonne isolation aux bruits qu’ils soient extérieurs au bâtiment (bruit des transports, bruits d’équipements industriels, etc.) ou intérieurs (bruit de la ventilation, bruits du voisin, etc.). On s’intéressera aussi à la qualité de l’ambiance sonore à l’intérieur d’une pièce due aux sources présentes dans la salle même. Par exemple, une ambiance très feutrée est souhaitée pour une salle de cinéma pour éviter de propager les bruits des spectateurs, tandis qu’une ambiance un peu plus réverbérante est généralement préférée pour une salle de spectacle pour propager la musique vers les spectateurs. L’acoustique de l’environnement traite de l’étude, de la caractérisation expérimentale et de la prévision numérique des phénomènes physiques rencontrés en environnement extérieur. Elle s’intéresse aussi bien à l’émission (sources acoustiques en présence) qu’à la propagation du bruit émis par ces sources dans un milieu (atmosphère, plus ou moins homogène) au-dessus d’une frontière (sol, plus ou moins absorbant et complexe) jusqu’à un récepteur (un riverain par exemple). Elle a donc des implications et des applications directes dans la vie de chacun. L’acoustique du bâtiment et de l’environnement permet d’apporter des réponses à des enjeux importants en termes sociétaux et de santé publique. Ceci explique qu’elle soit très présente dans la réglementation et la normalisation française et européenne (loi “Bruit” de 1992, directive européenne de 2002) par leurs nombreux textes associés (confort dans le bâtiment, bruit de transports, bruits de voisinage, etc.).

Bâtiment et environnementL’acoustique du bâtiment, y compris l’acoustique des salles, traite de tous les phénomènes sonores présents dans un local fermé ou semi-fermé. Son but est très souvent de parvenir in fine à ce que l’ambiance sonore d’une salle ou d’un bâtiment soit adaptée à l’activité de ce lieu. On recherchera par exemple à obtenir une très bonne isolation aux bruits qu’ils soient extérieurs au bâtiment (bruit des transports, bruits d’équipements industriels, etc.) ou intérieurs (bruit de la ventilation, bruits du voisin, etc.). On s’intéressera aussi à la qualité de l’ambiance sonore à l’intérieur d’une pièce due aux sources présentes dans la salle même. Par exemple, une ambiance très feutrée est souhaitée pour une salle de cinéma pour éviter de propager les bruits des spectateurs, tandis qu’une ambiance un peu plus réverbérante est généralement préférée pour une salle de spectacle pour propager la musique vers les spectateurs. L’acoustique de l’environnement traite de l’étude, de la caractérisation expérimentale et de la prévision numérique des phénomènes physiques rencontrés en environnement extérieur. Elle s’intéresse aussi bien à l’émission (sources acoustiques en présence) qu’à la propagation du bruit émis par ces sources dans un milieu (atmosphère, plus ou moins homogène) au-dessus d’une frontière (sol, plus ou moins absorbant et complexe) jusqu’à un récepteur (un riverain par exemple). Elle a donc des implications et des applications directes dans la vie de chacun. L’acoustique du bâtiment et de l’environnement permet d’apporter des réponses à des enjeux importants en termes sociétaux et de santé publique. Ceci explique qu’elle soit très présente dans la réglementation et la normalisation française et européenne (loi “Bruit” de 1992, directive européenne de 2002) par leurs nombreux textes associés (confort dans le bâtiment, bruit de transports, bruits de voisinage, etc.). Biologie et santéL’acoustique appliquée à la santé s’intéresse à la façon dont les êtres vivants réagissent à l’environnement sonore qui les entoure, soit en subissant les sons, soit en produisant des sons. Cela correspond à la caractérisation des sons qui déclenchent de la gêne chez l’être humain (dans le domaine audible) aboutissant à des conséquences négatives sur la santé, ou qui procurent du confort aboutissant à des impacts positifs sur le bien-être. Cela correspond aussi aux processus physiologiques et neurophysiologiques par lesquels les sons sont produits, reçus et traités. Pour les animaux, dans le cadre de la bioacoustique, les domaines de fréquences étudiés sont très larges, allant des vibrations (par exemple pour les baleines) aux très aigus (par exemple pour les chauves-souris). Dans le cadre médical, on peut s’intéresser à l’impact des hautes fréquences sur l’être humain et profiter des propriétés de telles ondes pour visualiser l’intérieur de l’être vivant de façon non invasive, pour diagnostiquer ou traiter certaines maladies. Le meilleur exemple de l’importance des ultrasons dans la médecine est certainement l’échographie prénatale.

Biologie et santéL’acoustique appliquée à la santé s’intéresse à la façon dont les êtres vivants réagissent à l’environnement sonore qui les entoure, soit en subissant les sons, soit en produisant des sons. Cela correspond à la caractérisation des sons qui déclenchent de la gêne chez l’être humain (dans le domaine audible) aboutissant à des conséquences négatives sur la santé, ou qui procurent du confort aboutissant à des impacts positifs sur le bien-être. Cela correspond aussi aux processus physiologiques et neurophysiologiques par lesquels les sons sont produits, reçus et traités. Pour les animaux, dans le cadre de la bioacoustique, les domaines de fréquences étudiés sont très larges, allant des vibrations (par exemple pour les baleines) aux très aigus (par exemple pour les chauves-souris). Dans le cadre médical, on peut s’intéresser à l’impact des hautes fréquences sur l’être humain et profiter des propriétés de telles ondes pour visualiser l’intérieur de l’être vivant de façon non invasive, pour diagnostiquer ou traiter certaines maladies. Le meilleur exemple de l’importance des ultrasons dans la médecine est certainement l’échographie prénatale. CommunicationLes sons de la parole sont essentiels à la communication humaine. Ce sont des signaux acoustiques riches en informations. Les métiers en acoustique de la parole couvrent donc un large éventail d’activités liées à l’analyse et la synthèse de la parole, au traitement de la parole et à la reconnaissance vocale, à la prise en soin des troubles de la parole et du langage. Ces métiers se situent à l’intersection des sciences physiques, des technologies de l’information, des sciences du vivant, des neurosciences et des sciences humaines. Les principaux domaines et métiers sont :

CommunicationLes sons de la parole sont essentiels à la communication humaine. Ce sont des signaux acoustiques riches en informations. Les métiers en acoustique de la parole couvrent donc un large éventail d’activités liées à l’analyse et la synthèse de la parole, au traitement de la parole et à la reconnaissance vocale, à la prise en soin des troubles de la parole et du langage. Ces métiers se situent à l’intersection des sciences physiques, des technologies de l’information, des sciences du vivant, des neurosciences et des sciences humaines. Les principaux domaines et métiers sont :- la recherche scientifique en linguistique, phonétique, traitement du signal, neurosciences, et intelligence artificielle;

- les technologies et industries du numérique avec les problématiques de reconnaissance vocale, synthèse vocale, assistants virtuels, technologies pour personnes en situation de handicap;

- la santé et rééducation en orthophonie, audiologie, réhabilitation des troubles de la communication;

- l’audio et l’audiovisuel avec la création sonore, l’analyse de la qualité audio, la post-production;

- l’enseignement et l’apprentissage des langues;

- les applications juridiques et sécuritaires, avec la biométrie vocale et la criminalistique.

MusiqueL’acoustique musicale consiste à étudier les phénomènes physiques à l’origine de la production – et/ou de la transformation – du son émis par les instruments de musique. Cette thématique associe des travaux de différentes disciplines telles que : l’acoustique, l’électro-acoustique, la mécanique, la biomécanique, le traitement du signal ou encore la perception, aussi bien d’un point de vue théorique, que numérique et expérimental. Les recherches actuelles s’intéressent à la modélisation des instruments de musique, aux systèmes audio ainsi qu’aux gestes du musicien dans son interaction avec l’instrument. Ces travaux permettent d’envisager des applications dans différents domaines :

MusiqueL’acoustique musicale consiste à étudier les phénomènes physiques à l’origine de la production – et/ou de la transformation – du son émis par les instruments de musique. Cette thématique associe des travaux de différentes disciplines telles que : l’acoustique, l’électro-acoustique, la mécanique, la biomécanique, le traitement du signal ou encore la perception, aussi bien d’un point de vue théorique, que numérique et expérimental. Les recherches actuelles s’intéressent à la modélisation des instruments de musique, aux systèmes audio ainsi qu’aux gestes du musicien dans son interaction avec l’instrument. Ces travaux permettent d’envisager des applications dans différents domaines :- synthèse sonore

- aide à la facture instrumentale

- aide à la pédagogie pour l’apprentissage des instruments de musique

- interactions musicien/instrument

- contrôle actif d’instruments de musique

- perception des sons musicaux chez le musicien et l’auditeur

Océans et atmosphèreL’acoustique des océans et de l’atmosphère concerne l’étude de la propagation des ondes sonores dans ces deux milieux complexes. Ces environnements présentent en effet des caractéristiques (température, pression, humidité ou salinité) variant spatialement et temporellement, qui influencent la manière dont le son se propage, se réfléchit, se réfracte et se dissipe. Ils contiennent également nombre de sources sonores naturelles (animaux, phénomènes météo, activité géophysique, …) ou anthropiques (trafic maritime et aérien, sonar, explosions, implantation des parcs éoliens offshore …). Les ondes sonores peuvent y être utilisées pour répondre aux besoins d’applications spécifiques (détection d’objet ou communication par exemple, en particulier dans l’océan où les ondes électromagnétiques se propagent très mal), mais aussi comme moyens d’exploration, de caractérisation ou de surveillance du milieu (suivi de la faune, détection d’évènements météorologiques ou géophysiques extrêmes, …).

Océans et atmosphèreL’acoustique des océans et de l’atmosphère concerne l’étude de la propagation des ondes sonores dans ces deux milieux complexes. Ces environnements présentent en effet des caractéristiques (température, pression, humidité ou salinité) variant spatialement et temporellement, qui influencent la manière dont le son se propage, se réfléchit, se réfracte et se dissipe. Ils contiennent également nombre de sources sonores naturelles (animaux, phénomènes météo, activité géophysique, …) ou anthropiques (trafic maritime et aérien, sonar, explosions, implantation des parcs éoliens offshore …). Les ondes sonores peuvent y être utilisées pour répondre aux besoins d’applications spécifiques (détection d’objet ou communication par exemple, en particulier dans l’océan où les ondes électromagnétiques se propagent très mal), mais aussi comme moyens d’exploration, de caractérisation ou de surveillance du milieu (suivi de la faune, détection d’évènements météorologiques ou géophysiques extrêmes, …). TransportsL’acoustique est une préoccupation très présente dans le domaine du transport, notamment au niveau de la réduction du bruit de la source sonore afin d’éviter une gêne pénalisante pour les riverains ainsi qu’au niveau du confort des passagers. La principale préoccupation des acteurs de ce domaine est la connaissance des sources de bruit, des matériels et de l’infrastructure. Pour les sources de bruit, chaque élément potentiellement bruyant est étudié en tant que tel, puis installé sur le véhicule en mouvement. Ainsi le moteur d’un avion n’aura pas la même signature sonore s’il est étudié seul ou s’il est étudié installé sous l’aile d’un avion d’abord au sol, puis enfin en vol. L’interaction entre la source sonore et son environnement est donc décisive pour la qualité du bruit rayonné. Par exemple, une roue de voiture n’aura pas la même puissance sonore si elle roule sur un revêtement absorbant ou au contraire sur une surface réfléchissante. De même, la vitesse des sources sonores et le milieu dans lequel se propage les sons (température de l’air, profondeur de l’eau, qualité des sols, etc.) ont un grand impact sur le bruit perçu par les riverains. Les acousticiens observent donc tous ces paramètres afin d’optimiser la qualité sonore des transports de demain. Ainsi des modèles analytiques mais surtout numériques sont utilisés par les acousticiens pour prédire et comparer les différentes solutions techniques que les ingénieurs proposent.

TransportsL’acoustique est une préoccupation très présente dans le domaine du transport, notamment au niveau de la réduction du bruit de la source sonore afin d’éviter une gêne pénalisante pour les riverains ainsi qu’au niveau du confort des passagers. La principale préoccupation des acteurs de ce domaine est la connaissance des sources de bruit, des matériels et de l’infrastructure. Pour les sources de bruit, chaque élément potentiellement bruyant est étudié en tant que tel, puis installé sur le véhicule en mouvement. Ainsi le moteur d’un avion n’aura pas la même signature sonore s’il est étudié seul ou s’il est étudié installé sous l’aile d’un avion d’abord au sol, puis enfin en vol. L’interaction entre la source sonore et son environnement est donc décisive pour la qualité du bruit rayonné. Par exemple, une roue de voiture n’aura pas la même puissance sonore si elle roule sur un revêtement absorbant ou au contraire sur une surface réfléchissante. De même, la vitesse des sources sonores et le milieu dans lequel se propage les sons (température de l’air, profondeur de l’eau, qualité des sols, etc.) ont un grand impact sur le bruit perçu par les riverains. Les acousticiens observent donc tous ces paramètres afin d’optimiser la qualité sonore des transports de demain. Ainsi des modèles analytiques mais surtout numériques sont utilisés par les acousticiens pour prédire et comparer les différentes solutions techniques que les ingénieurs proposent.

Formations

Après le Bac

Après le baccalauréat, plusieurs options permettent de poursuivre des études en lien, plus ou moins direct, avec l’acoustique. De manière générale, les principales voies incluent les BTS, les BUT, les licences (comprenant les diplômes d’Etat d’audioprothésiste) et les classes préparatoires menant à des écoles d’ingénieurs. Le choix de l’une ou l’autre de ces options dépend de plusieurs facteurs : le niveau académique de l’élève, sa motivation pour des études plus ou moins longues, le caractère professionnalisant de la formation, les opportunités de poursuite d’études, ainsi que la possibilité de suivre la formation sous statut étudiant ou apprenti. Ces filières offrent des parcours variés : certaines sont fortement axées sur l’acoustique ou une de ses spécialisations (comme l’acoustique des salles, l’acoustique environnementale, l’acoustique musicale, l’électroacoustique, la vibroacoustique, ou encore l’aéroacoustique), tandis que d’autres sont plus généralistes, mais intègrent des enseignements en acoustique. Il est donc essentiel de consulter le site internet des formations pour connaître précisément le contenu des enseignements en acoustique et les modalités d’admission, qui passent généralement par la plateforme Parcoursup.Post Bac+2 / Bac+3

Après deux ou trois années d’études, il est tout à fait envisageable de poursuivre une formation de niveau Bac+5 en acoustique. Les deux principales options sont les masters et les écoles d’ingénieurs. Ces deux diplômes, équivalents en termes de niveau, sont reconnus à l’international. Ils permettent aussi bien de rechercher un poste d’ingénieur que de s’engager dans une thèse de doctorat. La différence entre ces parcours réside principalement dans la structure de la formation et leur perception par les recruteurs. Les masters en acoustique sont proposés exclusivement par des établissements publics, tels que les universités ou les écoles d’ingénieurs (ces dernières pouvant également délivrer des masters). Les masters ont une orientation très disciplinaire, avec une formation hautement spécialisée centrée presque exclusivement sur les sciences. Les formations d’ingénieur, quant à elles, sont dispensées par des écoles accréditées par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), habilitées à délivrer le titre d’ingénieur. Contrairement aux masters, elles offrent une formation plus généraliste, incluant des enseignements en sciences humaines et sociales, ainsi que des modules orientés vers les métiers et la connaissance de l’entreprise. La CTI impose également des exigences spécifiques aux écoles : un niveau minimum en anglais (équivalent B2), la réalisation d’un stage ouvrier et d’un stage d’ingénieur en entreprise, ainsi qu’une expérience à l’étranger obligatoire au cours de la formation. L’admission dans ces écoles est généralement plus sélective et peut s’effectuer par concours ou sur dossier. Par ailleurs, il existe différents types d’écoles d’ingénieurs : publiques ou privées, rattachées ou non à une université.Post Bac+5

Cette page vise à fournir quelques clés pour se repérer dans les formations possibles au niveau du doctorat. Le doctorat peut être considéré comme une expérience professionnelle qui dure 3 ans minimum, et qui permet d’approfondir un sujet sans trop de contraintes de rentabilité. Le doctorat est indispensable pour postuler à des postes de chargés de recherches dans des instituts de recherche ou de maîtres de conférences dans les universités. Outre les débouchés dans le milieu académique, le diplôme du doctorat présente des intérêts pour développer une carrière dans le milieu industriel. Si les ingénieurs sont très bien accueillis dans les entreprises françaises, les entreprises internationales comptent sur les titulaires de doctorats pour prendre les plus hauts postes, reconnaissant leur autonomie, leur inventivité et leur capacité de réflexion sur un sujet complexe. L’association nationale de docteurs aide à promouvoir les savoir-faire des docteurs si utiles pour relever les défis du monde de demain.

Offres d'emploi

Si vous souhaitez diffuser une offre d’emploi, veuillez contacter notre secrétariat à secretariat-communication@sfa.asso.fr. Votre annonce sera aussi diffusée, via notre lettre bi-mensuelle l’Écho de la SFA, à tous les membres de la SFA.

Type

- Étude des mécanismes d’interaction des ultrasons de puissance avec les solvants eutectique profonds naturels : Application à l’extraction végétaleContexte scientifique : Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire combinant physique, acoustique et chimie verte, le laboratoire GREMAN recrute un·e doctorant·e pour le développement de…Lire la suite

- Comportements vibratoire et vibro-acoustique de métastructures allégées à performances augmentées sur une large bande de fréquencesMots clés : vibrations, dynamique, amortissement, vibro-acoustique, rayonnement acoustique, métastructures, structures microperforées L’allègement des structures un enjeu économique et environnemental important pour de nombreuses industries…Lire la suite

- Ingénieur·e en recherche appliquéeRheaWave est une start-up créée en mai 2014 qui développe et commercialise des solutions de contrôle qualité industriel innovantes et sans contact, particulièrement attractives pour…Lire la suite

- Stage M2 – Robotique organique & musique : recherches autour d’une vièle à roue, de flûtes à bec et de percussions robotiques musicalement expressivesLa compagnie « Productions Anecdotiques » est actuellement en train d’écrire et de monter son prochain spectacle à destination de la jeunesse qui est intitulé…Lire la suite

- Stage M1/M2 – Sources acoustiques équivalentesLe pneumatique est un objet complexe ayant un comportement vibratoire très spécifique qui doit être maitrisé afin de pouvoir être modélisé. Des moyens de simulation…Lire la suite

- Identification et inversion d’un modèle multiphysique pour la caractérisation et la correction des signaux d’un capteur sismique en boucle ouverte par interférométrieCette thèse CIFRE, en partenariat entre l’ESEO (équipe GSII – LAUM, CNRS UMR 6613) et l’entreprise MAÅGM, s’inscrit dans une démarche de recherche appliquée visant…Lire la suite

- Caractérisation expérimentale du bruit tonal d’un banc USF par technique d’antennerieMots clés : Aéroacoustique, Unducted Single Fan (USF), Bruit d’hélice, Modèles de sources, Méthodes d’antennerie, Propagation acoustique, Effets d’installation, Essais en soufflerie L’intégration d’un moteur…Lire la suite

- Metamaterials for Ultrasonic Wireless Power TransferIn recent decades, the utilization of implantable medical devices (IMDs) has significantly increased, driven by their potential to offer personalized healthcare and therapeutic interventions. These…Lire la suite